बड़े एवं अखंड वन पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ होते हैं एवं जैव विविधता को समृद्ध करते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित बाधाओं का प्रतिकार कर सकते हैं तथा स्वयं को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अखंड रूप से आच्छादित ये वन दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, खंडित रूप से वितरित वन, पौधों तथा जानवरों के अस्तित्व एवं जानवरों के आवागमन को बाधित करते हैं; उदाहरण स्वरूप, मनुष्यों के साथ संघर्ष किए बिना जीवन, शिकार एवं प्रजनन आदि के लिए बाघों को बड़े एवं परस्पर जुड़े हुए वनों की आवश्यकता होती है। यद्यपि भारतीय वन सर्वेक्षण (फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया) तथा अन्य स्वतंत्र अध्ययन संस्थाएं नियमित रूप से भारत के सकल वन आच्छादन की सूचना प्रदान करती हैं, किंतु वनों की अखंडता की स्थिति जानने, अर्थात यह जानने हेतु कि वे परस्पर जुड़े हुए हैं या नहीं, एवं वन विखंडन (फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन) अर्थात खंडों में बंटे हुए वन क्षेत्रों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से अब तक कोई व्यवस्थित साधन उपलब्ध नहीं है।

एक नव्यसा अध्ययन में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी मुंबई) के प्राध्यापक राज रामशंकरन एवं शास्त्रा (SASTRA) मानद विश्वविद्यालय से उनके सहयोगी डॉ. वासु सत्यकुमार एवं श्री. श्रीधरन गौतम ने एक पद्धति प्रस्तुत की है, जो राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर वनों की अखंडता संबंधी जानकारी को मानचित्रत करने हेतु दूरसंवेदी (रिमोट सेंसिंग) डेटा एवं मुक्त-स्रोत (ओपन सोर्स) डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करती है। वन क्षेत्र परस्पर किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इस जानकारी के अतिरिक्त इस पद्धति का उपयोग वनीकरण प्रयासों के प्रभाव का विश्लेषण करने, कटाई के उपरांत भी इनके अस्तित्व में बने रहने की क्षमता का आकलन करने तथा ऐसे राज्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जा सकता है जहाँ वन क्षेत्र महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहे हैं।

इस पद्धति का एक महत्वपूर्ण पक्ष वन परिदृश्यों को सात ऐसे प्रकारों में वर्गीकृत करना है, जो विशिष्ट पारिस्थितिक परिणाम देने वाले हैं। ये वन प्रकार हैं- कोर, जो अपेक्षाकृत बड़े एवं अखंड वन क्षेत्र हैं; ब्रिज, जो विभिन्न कोर वनों को जोड़ते हैं; लूप, जो एक ही कोर क्षेत्र के विभिन्न भागों को जोड़ते हैं; ब्रांच, जो कोर क्षेत्र से जुड़े हुए संकीर्ण विस्तार हैं; परफोरेशन, जो कोर क्षेत्र के अंदर स्थित वन विहीन क्षेत्र हैं; एज, जो कोर क्षेत्र की बाह्य सीमाएं हैं; तथा आइलेट, जो छोटे एवं पृथक्कृत (आइसोलेटेड) वन खंड हैं। अध्ययन के अनुसार कोर वन क्षेत्र, वनों की कटाई के प्रति सर्वाधिक लचीले अर्थात प्रतिरोधी होते हैं। जबकि आइलेट जैसे छोटे वन खंड सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं एवं अल्पावधि में ही बहुधा इन्हें और भी विखंडन या हानि का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसी वनीकरण गतिविधियाँ जो मुख्यत: आइलेट क्षेत्रों के निर्माण में परिणामित होती हैं, वन के स्वास्थ्य या उनके परस्पर जुड़े होने में सार्थक योगदान नहीं दे पाती।

“वनों के टिके रहने की क्षमता पर आधारित हमारी श्रेष्ठता श्रेणीकरण (रैंकिंग) पद्धति नीति निर्माताओं के लिए एक व्यावहारिक साधन है,” प्रा. रामशंकरन का कहना है। “हमारी पद्धति समस्त वन क्षेत्रों को समान दृष्टि से न देख कर यह सूचना देने में सक्षम है कि किस प्रकार के वन सर्वाधिक संवेदनशील हैं (जैसे कि आइलेट प्रकार के वन) तथा कौन से दीर्घकालिक पारिस्थितिकी के लिए मूल्यवान हैं (जैसे कि कोर वन क्षेत्र)।”

वह कहते हैं कि वनीकरण कार्यक्रम जैसे कि कैम्पा (CAMPA) या हरित भारत के लिए राष्ट्रिय मिशन (National Mission for a Green India) वर्तमान कोर वनों को दृढ़ता प्रदान करने एवं उनके परस्पर संयोजन पर ध्यान केंद्रित कर लाभ उठा सकते हैं, ताकि एक दूसरे से भलीभांति जुड़े हुए, अधिक टिकाऊ एवं पारिस्थितिक रूप से स्थायी वनों की स्थापना हो सके। यह पद्धति अवसंरचनात्मक योजनाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग) के निर्माण में भी उपयोगी हो सकती है, एवं उन क्षेत्रों की जानकारी प्रदान कर सकती है जहाँ वनों के खंडित होने की संभावना अधिक है। इस प्रकार यह पद्धति अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने में सहायक है एवं पारिस्थितिक व्यवधान को कम करने वाली है।

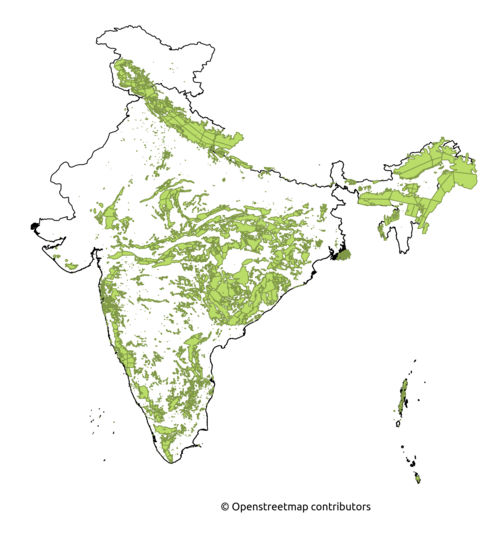

भारतीय वनाच्छादन का मानचित्र, 2015. छवि स्रोत: विकीपीडिया

यह पद्धति वन परिदृश्यों की संरचना को खोजने एवं इनके वर्गीकरण के लिए ‘मॉर्फोलॉजिकल स्पेशियल पैटर्न एनालिसिस’ (MSPA) नामक एक छवि प्रसंस्करण (इमेज प्रोसेसिंग) तकनीक पर आधारित है। अध्ययन हेतु शोधकर्ताओं ने 2015 से 2019 तक के भारत के डिजिटल वन आच्छादित मानचित्रों पर इस विश्लेषण को लागू किया, जो कॉपर्निकस ग्लोबल लैंड सर्विस (सीजीएलएस) लैंड कवर मैप से प्राप्त किए गए थे। पूर्व के अधिकांश अध्ययनों के विपरीत, जो केवल वन आच्छादन (फारेस्ट कव्हर) में होने वाली कुल वृद्धि या अभाव की सूचना देते हैं, यह अध्ययन वन क्षेत्र में होने वाले अभाव तथा वृद्धि दोनों का पृथक रूप से मापन करता है।

अध्ययन के परिणाम दिखाते हैं कि 2015 से 2019 तक, भारत के समस्त राज्यों के वन क्षेत्रों में कुल हानि हुई। समग्र रूप से भारत को प्रति वर्ग किलोमीटर लाभ के लिए 18 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र गंवाना पड़ा। 56.3 वर्ग किलोमीटर की सकल वन वृद्धि में से प्रायः आधी वृद्धि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान में देखी गई, जबकि 1,032.89 वर्ग किलोमीटर की सकल वन हानि का आधा भाग तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल ने मिलकर साझा किया।

एक अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि जोड़े गए नवीन वन क्षेत्रों में आधे से अधिक छोटे एवं पृथक्कृत वन क्षेत्र हैं, जिनसे वनों के परस्पर संयोजन संबंधी विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता। इससे स्पष्ट होता है कि वन क्षेत्र कागज पर भले ही बढ़ रहा हो, किन्तु इन वनों के पारिस्थितिक महत्व तथा होने वाली क्षति के विरुद्ध इनके प्रतिरोध के सीमित होने की संभावना है।

प्रा. सत्यकुमार कहते हैं, “हमारे अध्ययन से स्पष्ट है कि 2015-2019 की अवधि में जोड़े गए अधिकांश नए वन क्षेत्र आइलेट प्रकार के, अत्यधिक विखंडित एवं पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वनखंड हैं। अतः वनीकरण योजनाओं में, वृक्षों की मात्रा पर आधारित वर्तमान वनीकरण दृष्टिकोण से आगे बढ़कर वनों के परस्पर संरचनात्मक रूप से जोड़े जाने की विशेष आवश्यकता है।”

यद्यपि ये निष्कर्ष, बहुधा वन क्षेत्रों में समग्र वृद्धि दर्शाने वाले भारतीय वन सर्वेक्षण की सूचनाओं से भिन्न हैं, किंतु वास्तव में ये अध्ययन परिणाम भारतीय वन सर्वेक्षण के परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग वनों की जानकारी हेतु सीजीएलएस से भिन्न मानदंडों का उपयोग करता है तथा खंडित एवं निरंतर वनों के मध्य अंतर का मूल्यांकन नहीं कर पाता। भारतीय वन सर्वेक्षण न्यूनतम 10% वृक्ष आच्छादन (कैनोपी कव्हर) को वन क्षेत्रों के रूप में मान्यता प्रदान करता है तथा 23.5 मीटर के विभेदन (रिसोल्यूशन) के साथ उपग्रह चित्रों पर निर्भर करता है। इसके विपरीत इस अध्ययन में उपयोग किए गए सीजीएलएस डेटासेट में 15% वृक्ष आच्छादन तथा 100 मीटर के विभेदन वाले उपग्रह चित्रों का प्रयोग किया गया है। शोधकर्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सीजीएलएस डेटासेट पर ही निर्भर थे, क्योंकि इस प्रकार के विश्लेषण हेतु भारतीय वन सर्वेक्षण का डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

“चूंकि भारतीय वन सर्वेक्षण की सूचनाओं में वनों के परस्पर संयोजन संबंधी सूचना सम्मिलित नहीं है, अतः सीधी तुलना संभव नहीं है। यद्यपि हमारे डेटा स्रोत में वैश्विक स्तर पर मान्य 85% से अधिक की सटीकता है, जो वन क्षेत्रों के जुड़े होने संबंधी हमारे परिणामों को विश्वसनीय बनाता है। यदि भारतीय वन सर्वेक्षण डेटा को जीआईएस प्रणालियों से सुसंगत रूप में उपलब्ध कराया जा सके, तो हमारी पद्धति को उनपर सरलता से लागू किया जा सकता है,” प्रा. सत्यकुमार का कहना है।

यद्यपि 100 मीटर के विभेदन पर इस अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि 100 मीटर से छोटी वस्तुएं स्पष्ट नहीं होती। अतः सड़क मार्ग एवं रेलवे जैसी संकीर्ण रैखिक आकृतियों का चित्रण भलीभांति नहीं हो सकता। साथ ही छोटे वन खंड अदृश्य हो सकते हैं। तथापि इस पद्धति की शक्ति इसकी मापनीयता, लागत-प्रभावशीलता तथा मुक्त स्रोत उपकरणों के उपयोग में निहित है। यह विश्वास किया जा सकता है कि अध्ययन में प्रयोग किये गए डेटा के समान अन्य डेटा सेट के साथ सूक्ष्म विभेदनों पर भी यह पद्धति निरंतर परिणाम देगी एवं विभिन्न स्थानों एवं विभिन्न कालावधि के लिए प्राप्त डेटा पर इसे लागू किया जा सकता है।

“हमारी पद्धति जनपदों या संरक्षित क्षेत्रों जैसे सूक्ष्म मापन स्तरों तक पूर्णतः विस्तारित की जा सकती है। इसका उपयोग वनों के परस्पर संयोजन पर होने वाले सड़क एवं रेल मार्गों जैसे रैखिक अवसंरचनात्मक प्रभावों का सटीक विश्लेषण करने हेतु किया जा सकता है,” प्रा. रामशंकरन बताते हैं। भारत और विश्व भर के वन क्षेत्रों एवं इनके चारों ओर के दीर्घकालिक वन अनुवीक्षण (मोनीटरिंग), नियोजन तथा अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने हेतु यह पद्धति एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है।

भविष्य के कार्यों में शोधकर्ता इस युक्ति का उपयोग करके, सूक्ष्म स्तर पर होने वाले वनों के विखंडन के स्थानीय कारणों का अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं।