क्या आपने कभी सोचा है कि बिना ट्रैफिक कंट्रोल के शहर की भारी ट्रैफिक में सडकों पर गाडी चलाना कैसा रहेगा? ट्रैफिक लाइटें और चौराहे पर लगे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम अस्तव्यस्तता को रोककर सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रणालियाँ वाहनों की यातायात को जितनी अच्छे प्रकार से नियंत्रित करते हैं, हमारी यात्रा उतनी ही सुगम होती है और प्रतीक्षा का समय भी उतना ही कम होता है।

ट्रैफिक नियंत्रण पर चल रहे शोधों के कारण ये प्रणालियाँ और अधिक कुशल होती जा रही हैं। नगरों में चलने वाले वाहनों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए, मशीन लर्निंग-आधारित एवं अन्य नए एल्गोरिदम तथा संशोधित पारंपरिक पद्धतियाँ विकसित की जा रही हैं। परंतु, इन नए एल्गोरिदम को वास्तविक स्थितियों में लागू करने से पहले उनका परीक्षण करना महत्वपूर्ण है। अयोग्य पद्धति से डिज़ाइन किए गए या ठीक से कार्य न करने वाले ट्रैफिक सिग्नल, सिग्नल के अभाव की स्थिति से भी अधिक समस्याएँ उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षित और अधिक कुशल यातायात बनाये रखने हेतु ट्रैफिक नियंत्रण यंत्रणा के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता है।

इस दिशा में कार्य करते, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई (आईआईटी मुंबई) के डॉ. नम्रता गुप्ता और प्रा. गोपाल आर. पाटिल ने, ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के प्रा. हाइ एल. वू के सहयोग से, एक नए ढांचे (फ़्रेमवर्क) का विकास किया है। यह ढाँचा कुछ विशिष्ट ट्रैफिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। इस ढाँचे की विशिष्टता यह है कि यह महंगे अनुरूपण (सिमुलेशन) पर अधिक निर्भर नहीं है और इसे अत्यधिक संगणन संसाधनों (कम्प्यूटेशनल रिसोर्सेस) की आवश्यकता नहीं होती।

किसी शहर के ट्रैफिक को एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से नियंत्रित किया जा सकता है, अथवा विकेन्द्रीकृत प्रणाली (डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम) का उपयोग किया जा सकता है, जहाँ हर चौराहे पर ट्रैफिक को स्थानीय स्तर पर नियंत्रित किया जाता है। केंद्रीकृत प्रणालियाँ सभी सड़कों के पूरे नेटवर्क से डेटा का उपयोग करके निर्णय लेती हैं एवं संभवतः यात्रा के समय को कम कर मार्ग पर भीड़भाड़ को घटा सकती हैं। परंतु, इनमें बहुत संसाधनों की आवश्यकता होती है, तथा इस प्रणाली में किसी भी प्रकार की विफलता पूरे नगर के ट्रैफिक को रोक सकती है। इसके विपरीत, विकेन्द्रीकृत प्रणालियाँ स्थानीय संकेतों और प्रतिक्रिया का उपयोग करती हैं, जिससे वे अल्पव्ययी तथा लागू करने में सहज होती हैं एवं बड़े स्तर पर अवरोध उत्पन्न करने की संभावना कम होती है।

प्रायः ट्रैफिक नियंत्रण प्रणाली के परीक्षण हेतु ट्रैफिक के संगणक आधारित अनुरूपण (कंप्यूटर सिमुलेशन) का प्रयोग किया जाता है। परंतु, विस्तृत अनुरूपण के लिए मूल्य एवं समय की लागत अधिक होती है। साथ ही, बड़ी मात्रा में संसाधनों का प्रयोग करने पर भी वास्तविक जगत के सभी संभावित परिदृश्यों (सिनेरियो) का अनुमान लगाना और उन्हें मॉडल करना संभव नहीं हो सकता है। आईआईटी मुंबई के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई नवीन पद्धति, नेटवर्क सिद्धांत (नेटवर्क थ्योरी) से गणितीय प्रतिमान (मॉडल) का उपयोग करके इस चुनौती का समाधान करने का प्रयास करती है।

यह नवीन पद्धति ट्रैफिक नियंत्रण नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए दो मापदंड (मैट्रिक्स) प्रस्तुत करती है। दोनों मापदंडों की गणना ‘टू-बिन नेटवर्क सिस्टम’ नामक एक प्रणाली पर इस नीति का सिमुलेशन करके की जा सकती है। इस सिमुलेशन में अत्यधिक संगणन शक्ति और समय की आवश्यकता नहीं होती। पहला मापदंड यह मापता है कि कोई नीति ‘ग्रिडलॉक’ (जहां किसी भी दिशा में ट्रैफिक पूरी तरह से रुक जाता है) से बचने में कितनी प्रभावी है। यह मापदंड किसी नीति की वाहनों को विभिन्न दिशाओं में समान रूप से वितरित करने और सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने की क्षमता को दर्शाता है। दूसरा मापदंड किसी नीति की ट्रैफिक जाम को हटाने की शीघ्रता दर्शाता है।

“यदि नीति को टू-बिन मॉडल की संरचना के अनुसार ढाला जा सके, तो हमारे द्वारा प्रस्तावित मापदंड किसी भी ट्रैफिक नियंत्रण नीति पर लागू किए जा सकते हैं, जिसमें मशीन लर्निंग पर आधारित नीतियाँ भी सम्मिलित हैं,” प्रा. पाटिल कहते हैं।

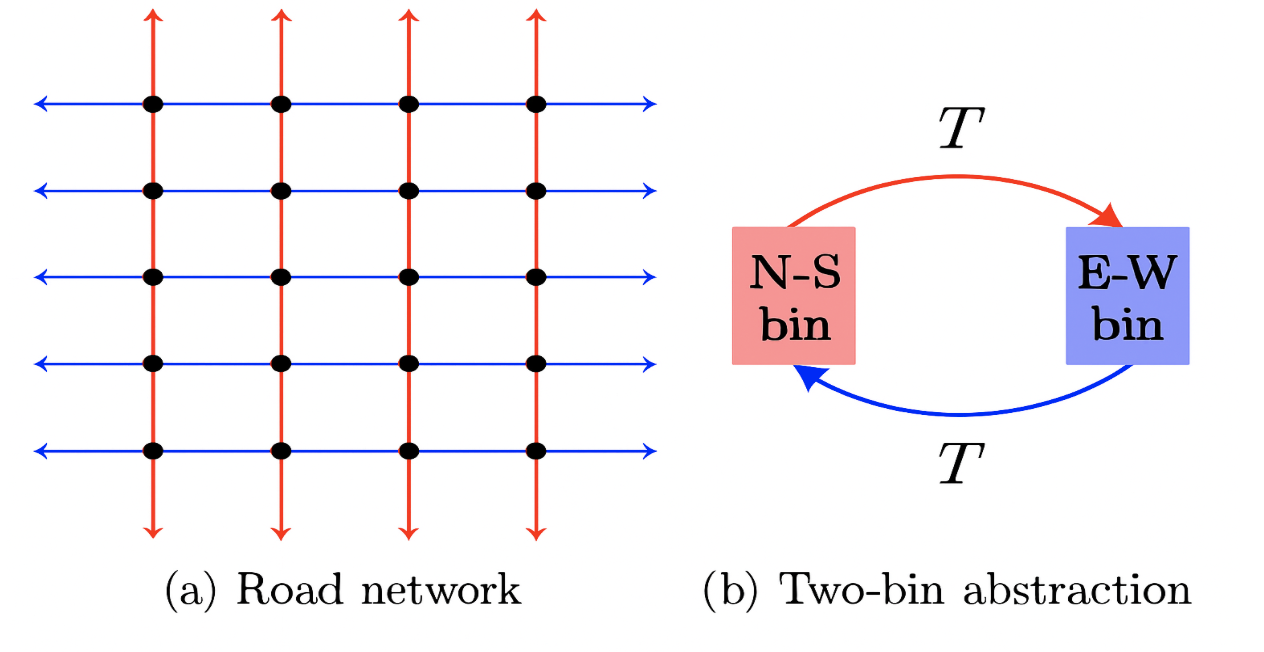

जिन ट्रैफिक नीतियों का उद्देश्य दो मुख्य दिशाओं के बीच वाहनों की मात्रा और प्रवाह को संतुलित करना है, उन्हें टू-बिन पद्धति का उपयोग करके मॉडल किया जा सकता है। यह ट्रैफिक नीतियाँ पारंपरिक एल्गोरिदम-आधारित अथवा एआई-संचालित दोनों हो सकती है। टू-बिन (दो समूहों वाली) पद्धति के दृष्टिकोण से प्रत्येक दिशा को एक अलग डिब्बा माना जाता है और वाहनों की दिशा में परिवर्तन एक डिब्बे से दूसरे में प्रवाह के रूप में माना जाता है।

वर्तमान अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने सड़क नेटवर्क संरचनाओं को आयताकार ग्रिड जैसे माना है, जो चंडीगढ़ जैसे नियोजित शहरों में देखी जाती हैं। सड़कों को दो अलग-अलग बिन, अर्थात डिब्बों में विभाजित किया गया है: उत्तर-दक्षिण दिशा में चलने वाली सड़कें एक डिब्बे में और पूर्व-पश्चिम दिशा में चलने वाली सड़कें दूसरे डिब्बे में। वाहनों का उत्तर-दक्षिण से पूर्व-पश्चिम में दिशा बदलना उत्तर-दक्षिण बिन से पूर्व-पश्चिम बिन में प्रवाह के रूप में दर्शाया गया। उसी प्रकार वाहनों का पूर्व-पश्चिम से उत्तर-दक्षिण में दिशा बदलना पूर्व-पश्चिम बिन से उत्तर-दक्षिण बिन में प्रवाह के रूप में दर्शाया गया। यह टू-बिन दृष्टिकोण सड़क नेटवर्क और ट्रैफिक प्रवाह को साधारण डिफरेंशियल समीकरण (इक्वेशन) जैसे गणितीय समीकरणों में बदलने में सहायक है। इन समीकरणों का समाधान खोजने से शोधकर्ता संभावित प्रवाह स्थितियों में से सर्वोत्तम स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं, तथा ट्रैफिक प्रवाह के ‘मॅक्रोस्कोपिक फंडामेंटल डायग्राम’ भी प्राप्त करते हैं। ‘मॅक्रोस्कोपिक फंडामेंटल डायग्राम’ (MFD) सड़क नेटवर्क के स्तर पर औसत वाहन गति, वाहनों का औसत घनत्व, और औसत ट्रैफिक प्रवाह के बीच संबंधों का वर्णन करता है, जिससे हमें विभिन्न वाहन भार के रहते ट्रैफिक व्यवहार और भीड़भाड़ को समझने में सहायता मिलती है।

(बांये) सड़क नेटवर्क (दांये) टू-बिन पद्धति को दर्शाता प्रतिनिधिक रेखाचित्र. श्रेय: अध्ययन के लेखक

इस विश्लेषण से प्राप्त सैद्धांतिक परिणाम एक मानकस्तर स्थापित करते हैं, जो टू-बिन प्रणाली के अंतर्गत ट्रैफिक प्रवाह के लिए सबसे अच्छे संभावित परिणाम हो सकते हैं। अब किसी भी ट्रैफिक नीति को टू-बिन मॉडल के अंतर्गत अनुरूपित (सिमुलेट) किया जा सकता है और इस सैद्धांतिक अधिकतम मानकस्तर के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। जो ट्रैफिक नियंत्रण नीतियाँ इस आदर्श स्थिति दर्शाते मानकस्तर के निकट प्रदर्शन करती हैं, उन्हें अधिक प्रभावी माना जाता है। कोई ट्रैफिक नियंत्रण नीति इस अधिकतम के कितनी निकट है यह प्रस्तावित मापदंड मापते हैं।

इस पद्धति का एक बड़ा लाभ इसकी कार्यक्षमता है। इसमें नेटवर्क के प्रदर्शन की गणना केवल कुछ सरल समीकरणों के आधार पर की जा सकती है, तथा हर एक वाहन और चौराहे को मॉडल करने का कठिन काम नहीं करना पड़ता।

“टू-बिन मॉडल एक व्यापक कल्पना है जो दो साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन द्वारा नियंत्रित होता है। हम सैद्धांतिक रूप से नेटवर्क का इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, इस मॉडल को बहुत कम कंप्यूटेशन की आवश्यकता होती है, जिससे कई ट्रैफिक परिदृश्यों का तेजी से मूल्यांकन संभव हो पाता है,” डॉ. गुप्ता बताती हैं।

शोधकर्ताओं ने साधारणतः उपयोग किए जाने वाले ट्रैफिक सिम्युलेटर PTV VISSIM का उपयोग करके ट्रैफिक नीतियों का सिमुलेशन किया एवं अपनी विधि की पुष्टि की।

यद्यपि शोधकर्ताओं की यह विधि दृढ़ लगती है, यह हर संभव ट्रैफिक स्थिति का सिमुलेशन नहीं कर सकती है।

“हालांकि सभी संभावित ट्रैफिक स्थितियों का सिमुलेशन करना असंभव है, हम इन सैद्धांतिक परिणामों को ट्रैफिक के विभिन्न परिदृश्य (सिनेरियो) डिज़ाइन करते हुए ध्यान में लेते हैं। इसमें भीड़भाड़ के स्तर, मांग के पैटर्न एवं नेटवर्क संरूपण में भिन्नताएँ होती हैं, जिन्हें विविध परिचालन स्थितियों को दर्शाने के लिए चुना जाता है,” प्रा. पाटिल स्पष्ट करते हैं।

इस विधि की एक और सीमा यह है कि इसे जटिल सड़क नेटवर्क पर प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। चार-बिन (दो के स्थान पर चार डिब्बों वाली) प्रणाली जैसे अधिक जटिल रचना का उपयोग कर जटिल सड़क नेटवर्क को मॉडल करना संभव हो सकता है। एक और शोधकार्य में, इसी शोधदल ने इस विधि को तीन-बिन मॉडल तक विस्तारित किया है। पैदल चलने वालों को मॉडल में सम्मिलित करना एक अन्य चुनौती है।

“इन बिन-आधारित मॉडलों में पैदल चलने वालों को सम्मिलित करना सरल नहीं है। पैदल चलने वालों की आवाजाही वाहनों के प्रवाह की तुलना में भिन्न गतिशीलता और अवरोध का सामना करती है,” डॉ. गुप्ता बताती हैं।

शोधकर्ता आशा करते है कि भविष्य में वे अपने नए प्रदर्शन मापदंडों को यात्रा समय एवं प्रतीक्षा समय जैसी परिचित परिमाणों से जोड़ पाएंगे, जिससे निष्कर्ष और भी अधिक व्यावहारिक हो पाएंगे। वे खोज कर रहे हैं कि क्या टू-बिन मॉडल से मिली सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि, ट्रैफिक प्रबंधन के लिए नए मशीन लर्निंग दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित कर सकती है, जिसमें भौतिकी-प्रेरित (फिजिक्स-इंस्पायर्ड) रीइन्फोर्समेंट लर्निंग पर आधारित सिग्नल नियंत्रक भी सम्मिलित हैं।