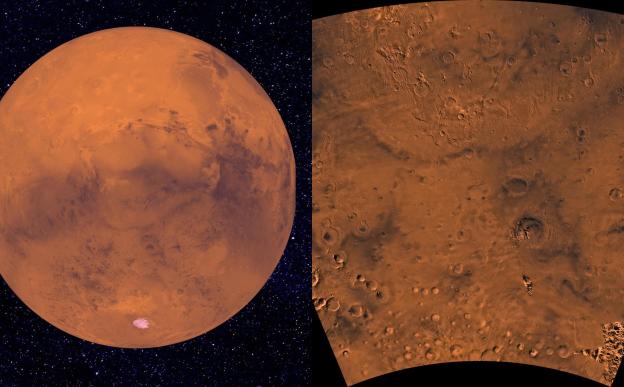

डिजिटल सेवाओं की हमारी असीमित भूख, चाहे वह फिल्में स्ट्रीम करना हो या ऑनलाइन खरीददारी, डेटा सेंटरों की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि कर रही है। ये डेटा सेंटर अत्यावश्यक ‘डिजिटल पावरहाउस’ हैं तथा अब ऊर्जा के बड़े उपभोक्ता भी बन रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, 2022 में डेटा सेंटरों का विद्युत प्रभार वैश्विक विद्युत उपभोग का लगभग 1-1.13% भाग था, और आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा और बढ़ने का अनुमान है। इन सर्वर केंद्रों को ठंडा करना इस ऊर्जा खपत का एक बड़ा भाग है, जो कुल ऊर्जा उपभोग का प्रायः 40% तक होता है। 2030 तक यह मांग दोगुनी से अधिक होने की संभावना है, जिसका मुख्य कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का विस्तार है। जैसे-जैसे पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है और हमारी डिजिटल गतिविधियाँ बढ़ रही है, ऊर्जा-कुशल और टिकाऊ शीतलन (कूलिंग) समाधान ढूंढना अत्यावश्यक हो गया है।

एक नए अध्ययन में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई (आईआईटी मुंबई) के शोधकर्ताओं ने प्रा. गुरुबालन अन्नादुरई के मार्गदर्शन में, गहरे समुद्री जल का उपयोग करने वाली ‘डीप सीवॉटर कूलिंग’ (DSWC) प्रणालियों की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक व्यापक कार्यप्रणाली प्रस्तुत की है। डीप सीवॉटर कूलिंग अत्यधिक ऊर्जा का उपभोग करने वाले पारंपरिक शीतलन पद्धतियों के लिए एक विकल्प प्रस्तुत करता है।

डॉ. कशीश कुमार, आईआईटी मुंबई के एक पोस्ट-डॉक्टरल फेलो और अध्ययन के प्रमुख लेखक, बताते हैं,

“डीप सीवॉटर कूलिंग प्रणालियों में, गहरे समुद्र से ठंडे पानी को लंबी पाइपलाइनों के माध्यम से भूतल-स्थित सुविधाओं तक पहुँचाया जाता है।”

यह नया अध्ययन एक ऐसा ढाँचा प्रस्तुत करता है जो डीप सीवॉटर कूलिंग प्रणाली को लागू करते समय आवश्यक संसाधनों और निवेश की वापसी अवधि की सटीक गणना को संभव बनाता है।

महासागरों की गहराई हमारी कूलिंग आवश्यकताओं के लिए एक आसान समाधान प्रदान कर सकती है। परन्तु पानी के तापमान और प्रवाह की दर को स्थिर रखते हुए इसकी बड़ी मात्रा को लंबी दूरी तक ले जाना प्रणाली की स्थापना एवं संचालन दोनों के लिए महंगा हो सकता है।

डॉ. कुमार डीप सीवॉटर कूलिंग प्रणाली का उपयोग करने की चुनौतियों के बारे में बताते हैं, “जैसे-जैसे ठंडा पानी समुद्र की ऊपरी गर्म परतों से होकर गुजरता है, यह गर्मी को अवशोषित कर सकता है और कूलिंग के प्रभाव को कम सकता है। पाइपलाइन का प्रत्येक खंड लवणता, उच्च दबाव और जैविक गतिविधि (बायोफाउलिंग) जैसी कठोर समुद्री स्थितियों के संपर्क में भी आता है।”

डीप सीवॉटर कूलिंग प्रणालियों की व्यवहार्यता का विश्लेषण करने के लिए, शोधकर्ताओं ने एक ग्यारह-चरणीय कार्यप्रणाली विकसित की। सबसे पहले, उन्होंने एक डेटा सेंटर के साधारण शीतलन भार (कूलिंग लोड; 100 मेगावाट) एवं विशिष्ट परिचालन तापमान, जैसे कि सर्वर रूम का तापमान 26-27°C तथा आपूर्ति वायु (सप्लाय एअर) तापमान 22°C, को निर्दिष्ट करके एक आधाररेखा स्थापित की। फिर उन्होंने मासिक परिवेशी तापमान भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, एक पारंपरिक चिलर-आधारित शीतलन प्रणाली में होने वाले ऊर्जा उपभोग का आकलन किया। ये चिलर-आधारित पारंपरिक कूलिंग प्रणाली ऊष्मा बाहर निकलने के लिए परिवेशी वायु का उपयोग करती है।

क्या डीप सीवॉटर कूलिंग पारंपरिक कूलिंग प्रणालियों का स्थान ले सकता है?

डीप सीवॉटर कूलिंग की व्यवहार्यता इस बात पर निर्भर है कि यह पारंपरिक कूलिंग प्रणाली के समकक्ष या उससे अधिक प्रभावी हो, साथ ही इसका परिचालन भी मितव्ययी होना चाहिए। पारंपरिक प्रणालियों के साथ तुलना करने हेतु, शोधदल ने डीप सीवॉटर कूलिंग प्रणाली की विशिष्टताओं का विश्लेषण किया। उन्होंने शीतलन की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक इनलेट समुद्री जल का तापमान (18°C) और जल की आवश्यक प्रवाह दर (5972.3 किलोग्राम/सेकंड) निर्धारित की। उन्होंने अपने प्रारूप (प्रोटोटाइप) के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सिस्टर आइलैंड्स द्वीप को चुना क्योंकि इसकी जलवायु और समुद्री स्थितियाँ अनुकूल हैं।

डॉ. कुमार कहते हैं, “उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में, विशेष रूप से भूमध्य रेखा के आसपास और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे निम्न अक्षांशों के क्षेत्रों में, समुद्री जल के तापमान में मौसमी भिन्नताएँ न्यूनतम होती हैं, विशेष रूप से 100 मीटर से अधिक की गहराई पर। गहरे समुद्र का यह स्थिर तापमान यह सुनिश्चित करता है कि डीप सीवॉटर कूलिंग प्रणाली पूरे वर्ष, मौसम के अनुसार कोई भी संशोधन अथवा परिवर्तन की आवश्यकता के बिना, विश्वसनीय कूलिंग का प्रदर्शन करेगी।”

इस क्षेत्र की थर्मोक्लाइन प्रोफ़ाइल, अर्थात गहराई के साथ समुद्री जल के तापमान परिवर्तन को दर्शाने वाले आरेख (ग्राफ) के माध्यम से, समुद्र में शीतल जल की स्थिति का एक सटीक दृश्य सामने आया। उन्होंने सिस्टर आइलैंड्स के लिए वर्ल्ड ओशन एटलस से डेटा का उपयोग करके यह थर्मोक्लाइन प्रोफ़ाइल बनाई। इसने उन्हें 2770 मीटर की सटीक गहराई का पता लगाने में सहायता की जहाँ वांछित शीतल जल मिल सकता था, साथ ही गहराई के साथ तापमान में होने वाले परिवर्तन को समझने में भी यह प्रोफाइल सहायक रही।

शोधकर्ताओं ने फिर जनरल बाथिमेट्रिक चार्ट ऑफ़ द ओशन्स (GEBCO) से प्राप्त डेटा का उपयोग करके इस गहराई (2770 मीटर) तक किनारे से सबसे छोटी क्षैतिज दूरी (हॉरिज़ॉन्टल डिस्टन्स) की पहचान की। इससे समुद्र तल की रुपरेखा को ध्यान में रखते हुए वास्तविक पाइपलाइन (जलवाहिनी) की लंबाई की गणना करना संभव हुआ, जो कि लगभग 2784 मीटर थी।

पाइपलाइन के लिए, हाई-डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (HDPE) सामग्री को चुना गया क्योंकि यह लचीला, हल्का पदार्थ है और यह संक्षारण तथा यूवी विकिरण (UV रेडिएशन) का प्रतिरोध करता है। दो महत्वपूर्ण कारकों, इरोजन वेलॉसिटी (अधिकतम) एवं डिपॉज़िशन वेलॉसिटी (न्यूनतम) के संतुलन के द्वारा पाइपलाइन के इष्टतम व्यास को निर्धारित किया गया।

डॉ. कुमार बताते हैं, “इरोजन वेलॉसिटी समुद्री जल के अंदर स्थित पाइपलाइन में प्रवाह का वह वेग है, जिससे अधिक वेग होने पर पाइप की आंतरिक दीवारों को घर्षण या समुद्री जल में स्थित कणों से क्षतिग्रस्त होने का संकट होता है। डिपॉज़िशन वेलॉसिटी तलछट या लवणों के क्रिस्टल के संचय को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रवाह गति है।”

इस विश्लेषण से 1.286 से 2.06 मीटर तक पाइप की इष्टतम व्यास सीमा प्राप्त हुई, जिसमें 1.45 मीटर का व्यास सर्वाधिक लागत प्रभावी देखा गया। पाइपलाइन की मोटाई भी निश्चित की गई ताकि पाइपलाइन मुड़े बिना गहरे समुद्र के बाहरी दबाव का सामना कर सके।

गहरे समुद्र से डेटा सेंटर तक ठंडे समुद्री जल की यात्रा से इसकी ऊष्मा बढ़ जाती है। इस ऊष्मा वृद्धि को कम करने हेतु शोधकर्ताओं ने विभाजित उष्मारोधन (सेगमेंटेड इन्सुलेशन) की रणनीति लागू की। इस नीति के अनुसार पाइपलाइन को खंडों में विभाजित किया गया और प्रत्येक खंड के उष्मारोधन (इन्सुलेशन) की मोटाई आसपास के तापमान के आधार पर अनुकूलित की गई। डॉ. कुमार के अनुसार, “(पाइप के) प्रत्येक खंड को उसके विशिष्ट परिवेशी तापमान के अनुसार इन्सुलेशन मिलता है। यह दृष्टिकोण इन्सुलेशन का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है तथा ऊष्मा वृद्धि को कम करते हुए लागत को कम करता है।”

इन कारकों की गणना होने के उपरांत शोधकर्ता पानी के पंप के विद्युत लागत का आकलन कर सके, जो डीप सीवॉटर कूलिंग प्रणाली के परिचालन हेतु एक महत्वपूर्ण व्यय है। इस आकलन ने डीप सीवॉटर कूलिंग प्रणाली को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को मापा। अंत में, वे डीप सीवॉटर कूलिंग और पारंपरिक प्रणालियों के मध्य ऊर्जा लागत की तुलना कर सके।

कुशल एवं पर्यावरणपूरक शीतलन समाधान

अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 100 मेगावाट शीतलन भार (कूलिंग लोड) वाले डेटा सेंटर पर डीप सीवॉटर कूलिंग प्रणाली को लागू किया जाता है, तो यह 79% की प्रभावी वार्षिक ऊर्जा बचत प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त डीप सीवॉटर कूलिंग प्रणाली पर्याप्त पर्यावरणीय लाभ प्रदान करती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 79% से अधिक की वार्षिक कमी सम्मिलित है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पद्धति में निवेशित राशि की वापसी अवधि आश्चर्यजनक रूप से कम है। 100 मेगावाट के शीतलन भार, $0.0851 प्रति kWh की औसत विद्युत दर, और 8760 घंटे प्रति वर्ष के परिचालन समय को मानते हुए, वापसी में केवल आठ महीने लगेंगे। इसमें वार्षिक पूंजीगत निवेश का 25% रखरखाव की लागत और 6.75% की छूट दर को ध्यान में रखा गया है तथा पाइपलाइन, इन्सुलेशन, हीट एक्सचेंजर एवं एअर डक्टिंग महत्वपूर्ण निवेश हैं।

शोधकर्ता स्वीकार करते हैं कि कार्यप्रणाली की कुछ सीमाएं हैं। उनका अध्ययन कुछ सरलीकरण करने वाली धारणाओं पर निर्भर करता है, जैसे कि निश्चित आपूर्ति वायु तापमान और मानक दिशानिर्देशों के अनुसार हीट एक्सचेंजर का प्रदर्शन, जो वास्तविक परिस्थितियों में भिन्न हो सकते हैं। प्रणाली आर्थिक और परिचालन के दृष्टिकोण से तटीय क्षेत्रों में अधिक अच्छा प्रदर्शन करती है, जहाँ गहरे समुद्र के ठंडे पानी तक पहुंचना सहज होता है। ठंडे पानी के स्थान से दूरी बढ़ने पर स्थापना और परिचालन लागत भी बढ़ सकती है। भविष्य के शोध में थर्मोक्लाइन प्रोफाइल और समुद्र तल की रुपरेखा का अधिक सटीक आकलन, हाई-डेंसिटी पॉलीइथाइलीन पाइपलाइन के इरोजन वेलॉसिटी की गहरी समझ, और प्रणाली के घटकों की क्षति के दीर्घकालिक अध्ययनों से लाभ हो सकता है।

तथापि विकसित की गई पद्धति निवेशकों को पारंपरिक प्रणालियों को छोड़ डीप सीवॉटर कूलिंग प्रणालियों को चुनने के पूर्व उनकी आर्थिक और तकनीकी व्यवहार्यता का सावधानीपूर्वक आकलन करने में सहायक है। यद्यपि अध्ययन केवल डेटा सेंटर के शीतलन पर बल देता है, किंतु ऐसी मानकीकृत कार्यप्रणाली विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुकूलनीय है, विशेषकर ऐसे क्षेत्र जहाँ निरंतर बड़ी मात्रा में शीतलन अथवा उष्मन की मांगें हैं। डॉ. कुमार के अनुसार, इस पद्धति के संभावित लाभार्थी हो सकते हैं, “अस्पताल परिसर जिन्हें कम से कम समय तक बंद हुए बिना 24×7 कूलिंग की आवश्यकता होती है, उष्णकटिबंधीय तटीय शहरों में आवासीय/वाणिज्यिक भवनों के लिए कूलिंग, औद्योगिक प्रसंस्करण केंद्र और एकीकृत शुद्धिकरण /विलवणीकरण और कूलिंग प्रणालियाँ।”

गहरे समुद्र के प्राकृतिक रूप से ठंडे तापमान का लाभ उठाकर, डीप सीवॉटर कूलिंग प्रणालियाँ विद्युत ग्रिडों पर तनाव को कम कर सकती हैं, व्यवसायों के लिए परिचालन लागत कम कर सकती हैं, और ग्रीनहाउस वायु उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। डीप सीवॉटर कूलिंग के कार्यान्वयन हेतु एक स्पष्ट, व्यवस्थित कार्यप्रणाली प्रदान करके, यह अध्ययन एक ऐसे कूलिंग समाधान को व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त करता है जो ऊर्जा-कुशल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं अधिक टिकाऊ डिजिटल भविष्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

“विकासशील राष्ट्रों को इससे बहुत लाभ हो सकता है, विशेष रूप से द्वीप राष्ट्रों और तटीय क्षेत्रों को। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, और लक्षित नीतिगत समर्थन (जैसे, ग्रीन फाइनेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी) इस पद्धति के विस्तार के लिए आवश्यक हैं,” डॉ. कुमार निष्कर्ष निकालते हैं।