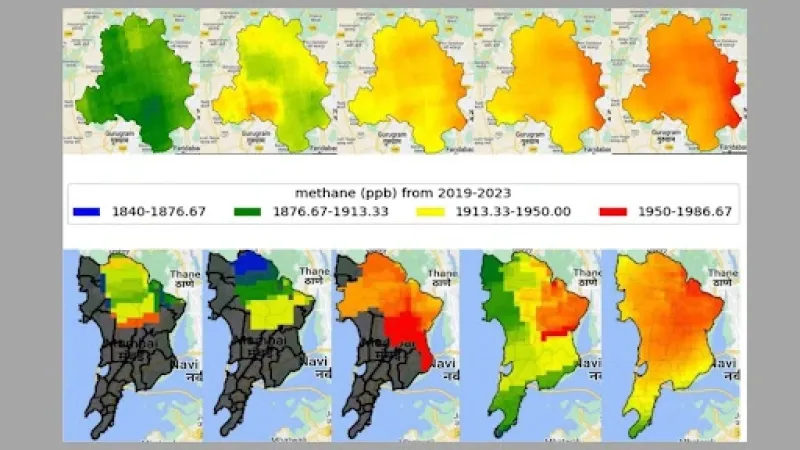

पूर्व के कुछ वर्षों में दिल्ली एवं मुंबई के वातावरण में मीथेन के स्तर में वृद्धि इंगित करता छायाचित्र।

श्रेय: अध्ययन लेखक

वर्ष 2024 को विश्व में अब तक के सर्वाधिक गर्म वर्ष के रूप में अंकित किया गया। वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन के अनुसार, 2024 में औसत भूमंडलीय तापमान अपने 1850-1900 के आधार मानक तापमान से 1.55°C अधिक था। इस आधार मानक का उपयोग मानव गतिविधियों से होने वाली वैश्विक तापमान वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) पर दृष्टि रखने हेतु किया गया था। 2016 के पेरिस जलवायु समझौता (पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड) में औसत भूमंडलीय तापमान को आधार मानक तापमान से 1.5°C नीचे रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परंतु तापमान को इस सीमा पर रोक पाना कठिन होता जा रहा है। भारत सहित 195 देशों ने पेरिस समझौते को स्वीकार किया है एवं ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मर्यादा स्तरों (नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन; एनडीसी ) तक सीमित रखने का संकल्प लिया है।

उत्सर्जन स्तर के अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) एवं इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित एनडीसी स्तर तक सीमित रखने हेतु वातावरण में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) एवं मीथेन (CH₄) जैसी ग्रीनहाउस गैसों की सटीक जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु भारत में ग्रीनहाउस गैसों का मापन करने वाले भू-स्थानकों (भूमि पर स्थित केंद्र) के विस्तृत जालों (नेटवर्कों) की अनुपलब्धता है। इस रिक्तता को दूर करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई के शोधकर्ताओं, प्राध्यापक मनोरंजन साहू एवं श्री आदर्श अलगड़े ने उपग्रह से प्राप्त डेटा की सहायता ली। एक नव्यसा अध्ययन के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि दूरसंवेदी (रिमोट सेंसिंग) डेटा का प्रयोग कर मुंबई एवं दिल्ली जैसे महानगरों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन के स्तरों का विश्वसनीय मापन किया जा सकता है। उपग्रह से प्राप्त ग्रीनहाउस गैस डेटा का उपयोग कर शोधकर्ताओं ने देखा कि ऋतु संबंधी एवं स्थानिक विविधताओं के साथ इन दोनों महानगरों में ग्रीनहाउस गैसों का स्तर बढ़ रहा है। ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते हुए स्तर का पूर्वानुमान लगाने हेतु उन्होंने नगर-विशिष्ट सांख्यिकी मॉडल भी विकसित किये हैं।

उपग्रह डेटा के उपयोग एवं इसके लाभ के संबंध में बताते हुए प्रा. साहू कहते हैं,

“उपग्रह-आधारित निरीक्षण होने वाले परिवर्तनों एवं तीव्र प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करके, नीति निर्माताओं को सर्वाधिक संकटयुक्त स्रोतों को लक्षित करने हेतु सूचना प्रदान करता है। उदाहरणस्वरूप, भराव क्षेत्र (लैंडफिल्स) में गैस अधिग्रहण करना, उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन, या औद्योगिक क्षेत्र में उत्सर्जन की नीतियां लागू करना एवं समय के साथ नीतियों के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव हो सकता है।”

प्रा. साहू एवं श्री अलगड़े ने नासा की ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी-2 (ओसिओ-2) से प्राप्त डेटा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड पर दृष्टि रखने तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सेंटिनल-5P से प्राप्त डेटा का उपयोग मीथेन पर दृष्टि रखने हेतु किया। ये उपग्रह सीधे-सीधे उत्सर्जन डेटा प्रदान नहीं करते हैं। अतः शोधकर्ताओं ने अपरिपक्व (रॉ) डेटा से उपयोगी मानों को प्राप्त करने हेतु एक विशेष अल्गोरिद्म का चयन किया। पद्धति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, उपग्रह से प्राप्त अपने आंकड़ों की उन्होंने भूस्थानकों के वैश्विक नेटवर्क, टोटल कार्बन कॉलम ऑब्जर्विंग नेटवर्क (टीकॉन; TCCON) से प्राप्त आंकड़ों से तुलना की। यह नेटवर्क कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन का अत्यधिक सटीक माप प्रदान करता है।

प्रा. साहू का कहना है,

“टीकॉन अत्यधिक सटीक मापन करता है एवं उपग्रह से प्राप्त डेटा का सही मूल्यांकन करने हेतु वैश्विक स्तर पर उपयोग किया जाने वाला आदर्श मानक है। उपग्रह-आधारित मापों का टीकॉन मानों के साथ किया गया तुलनात्मक सत्यापन बताता है कि ये उपग्रह विभिन्न वातावरणों में स्वीकार्य त्रुटियों के साथ डेटा उत्पन्न करते हुए, मूलतः सटीक मापन कर रहे हैं।”

भारत में विश्वसनीय भू-स्तरीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि टीकॉन डेटा विविध स्थानों से होने के कारण उनमें पर्याप्त वायुमंडलीय विविधता होती है। शोधकर्ताओं के उपग्रह-आधारित आंकड़े टीकॉन के विविध डेटा के साथ मेल खाते हैं, अतः वे आश्वस्त हैं कि उनकी यह पद्धति भारतीय उपमहाद्वीप पर लागू होगी।

उपग्रह से प्राप्त मापन का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं को पूर्व के कुछ वर्षों में मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरणीय सांद्रता में वृद्धि दिखाई दी। इस डेटा ने शोधकर्ताओं को मीथेन के तीव्र सांद्रता के क्षेत्र (हॉटस्पॉट्स) की उपस्थिति के प्रति भी सचेत किया, जो सामान्यतः अपशिष्ट जल, भराव क्षेत्रों (लैंडफिल) या औद्योगिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों के निकट थे। ऐसे हॉटस्पॉट्स की पहचान तथा अपशिष्ट प्रबंधन एवं तीव्रता से हो रहे नगरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न संकट यह दर्शाते हैं कि उपग्रह डेटा, विशिष्ट नीति संबंधी निर्णय लेने में कैसे प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

ग्रीनहाउस गैसों के स्तरों के स्वरूप को समझने एवं इनमें होने वाले परिवर्तनों के पूर्वानुमान हेतु शोधकर्ताओं ने SARIMA (सीज़नल ऑटोरिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज) नामक एक सांख्यिकीय मॉडल को अनुकूलित किया, जिसे पूर्व में प्राप्त डेटा के आधार पर भविष्य के मानों की भविष्यवाणी करने हेतु बहुधा उपयोग किया जाता है। SARIMA वातावरण पूर्वानुमान प्रणाली के समान कार्य करता है। यह आंकड़ों के तात्कालिक परिवर्तनों, किसी एक क्षण से अगले क्षण तक आंकड़ों में होने वाले परिवर्तन एवं पूर्व आंकड़ों की एक निश्चित संख्या के औसत मान, इन तीन मापदंडों का उपयोग करता है। इससे नियमित एवं पुनरावृति वाले वातावरण चक्रों को ध्यान में रखते हुए अगले माह के मापन का अनुमान लगाया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने दिल्ली एवं मुंबई दोनों के लिए इन तीन मापदंडों के सूक्ष्म-संशोधन (फाइन ट्यूनिंग) तथा SARIMA को अनुकूलित करने हेतु उपग्रह-आधारित डेटा का उपयोग किया।

भारतीय संदर्भों के अंतर्गत प्रा. साहू एवं श्री अलगड़े द्वारा पहचाने गए मापदंडों के साथ SARIMA कार्य करता है। अतः नीति निर्माताओं को यह परीक्षण करने की सुविधा प्रदान होती है कि सार्वजनिक परिवहन में संशोधन करने, औद्योगिक मानकों को कठोर करने, या लैंडफिल प्रबंधन में संशोधन करने जैसे उपाय वास्तव में उत्सर्जन में मापनीय न्यूनता ला रहे हैं या नहीं। वास्तविक स्थिति में, उपाय के लिए की गई कार्यवाही के पश्चात के डेटा की तुलना, SARIMA के कार्यवाही-विहीन अनुमानों के साथ करके ऐसे नीतियों के प्रभाव का अधिक विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सकता है।

उपग्रहों के उपयोग में कुछ सीमाएं हैं, अतः प्रा. साहू सावधानी रखने का परामर्श देते हैं,

“उपग्रह शक्तिशाली हैं किन्तु दोषरहित नहीं। बादल, धूल एवं नगर की धुंध मापन में बाधा उत्पन्न कर सकती है या उसे विकृत कर सकती है। उपग्रह निरंतर स्थानीय रिकॉर्डिंग करने के स्थान पर क्षणिक चित्र (स्नैपशॉट) प्रदान करते हैं। नियंत्रण हेतु उपग्रहों का उपयोग करने के पूर्व इन सभी कारकों संबंधी सावधानी रखना आवश्यक है।”

उनका कहना है कि उपग्रहों की शक्ति को भू-स्थानकों के साथ जोड़ कर उपयोग करना निगरानी प्रणाली को सर्वाधिक प्रभावी बना सकता है। प्रा. साहू आगे कहते हैं,

“उपग्रह व्यापक क्षेत्र का संग्रहण (कवरेज) करते हुए उत्सर्जन हॉटस्पॉट्स की पहचान करते हैं, जबकि भूमि पर स्थित स्थानक, स्थानीय विवरण को सटीकता से पकड़ते हैं। एक साथ उपयोग किए जाने पर, वे व्यापक से छोटे स्तर पर (टॉप-डाउन) अवलोकन एवं छोटे स्तर से व्यापक स्तर (बॉटम-अप) पर मापन को भलीभाँति संतुलित कर सकते हैं। इससे उत्सर्जन अनुमानों एवं जलवायु नीति की विश्वसनीयता में वृद्धि हो सकती है।” प्रा. साहू भारत में भूमि-स्थित निगरानी स्थलों के नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं।

मशीन लर्निंग जैसे नए तंत्रों के माध्यम से आगे चलकर पूर्वानुमान एवं अनुमानों की व्यापकता तथा सटीकता में वृध्दि होने की बहुत संभावना है। प्रा. साहू कहते हैं,

“मशीन लर्निंग एक शक्तिशाली तंत्र है एवं यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, किंतु भविष्य की सर्वोत्तम प्रणालियों में मशीन लर्निंग, भौतिकी (फिजिक्स)आधारित मॉडल, उन्नत प्रकार के उपग्रह संवेदक एवं भू -स्थानकों के डेटा का मेल होना चाहिए।”